治療について

- HOME

- 治療について

症状・治療方法

上半身の症状

首肩のこりとそれにともなう頭痛、腕手の痛み・しびれにお悩みの方を多く拝見致します。5kg~6kgもあるといわれる頭と両方で10kgの腕を支え、パソコン作業や長時間不良姿勢を続けることで首肩の筋肉が疲労し、肩こり(首こり)となります。肩がこると筋肉が収縮し、血管が圧迫されて血流が悪くなり、ますます肩がこるという悪循環が生まれます。

[長時間の緊張や不良姿勢 → 筋肉が収縮(肩がこる) → 血管が圧迫される→血流が悪くなる → 老廃物が排除できない → ますます肩がこる]

考えられる診断結果(外傷以外のもの)

不良姿勢による首肩のこり、胸郭出口症候群、頚椎椎間板ヘルニア、五十肩(肩関節周囲炎)、野球肘、テニス肘、肩峰下滑液包炎、手根管症候群、腱鞘炎、バネ指、その他

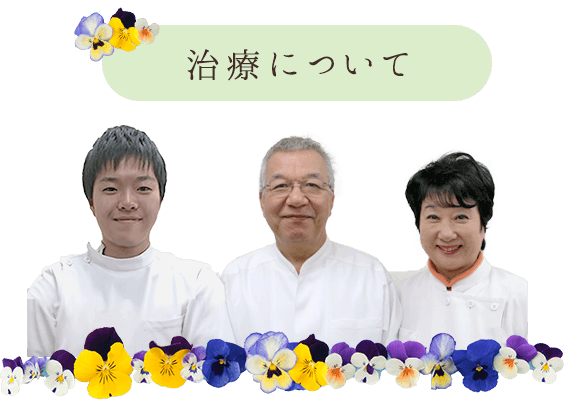

上半身 手・腕のしびれ(胸郭出口症候群)

最近特に多い診断結果の中に「胸郭出口症候群」があります。胸郭出口症候群は、首肩上腕部にこり、痛み、しびれ、冷感などの症状をともないますが、MRI・レントゲン・血液検査などでも異常が発見されないことが多いのが特徴です。

猫背、なで肩、やせ型の方、若い女性にも 多く、パソコン作業やデスクワークで長時間同じ姿勢でいることによる疲労からこりが発生し、そのこりが首の付け根に存在する胸郭出口の血管や神経を圧迫、血液の流れを阻害し循環障害を引き起こします。

ムチ打ちなどケガの後遺症でも発症し、症状としては痛み、しびれ、だるさ、うずきなどをともない、手のこわばりが見られます。重症になると握力が低下することもあり、手術によって原因となる筋肉を切除して胸郭出口を広げることもあります。

当院では、障害のある患部へトリガーポイントの考えに基づいた様々な方法(手技療法や理学療法)で、患者さんに最適なアプローチをし、症状の改善に臨みます。

胸郭出口症候群の主な症状

- 後頭部から耳、口のあたりのしびれ感

- 腕や手のしびれ

- 肩こり

- 手の血行不良(冷え、だるさ)

- 耳鳴り

- ふらつき感

- 後頭部から耳、口のあたりのしびれ感

胸郭出口症候群は筋肉が血管、神経の通りみちを圧迫しておこります。あまりなじみのない病名ですが、女性を中心に最近特に多く見られる症状です。やせ型でなで肩の人に発症しやすいといわれています。

かかりやすい職業

- パソコン作業を伴うデスクワーク

- オペレーター

- 流れ作業従事

- 美容師

- 理容師

長時間の前傾姿勢(パソコン作業及びスマートフォン操作)や上肢を挙上位に保つことが多い人に発症しやすいといわれています。

上半身 肩こり

肩こりというと、背肩部のこりと考えがちですが、実際は首と肩の筋肉がつながっており、首肩のこりなのです。成人の頭の重さは5~6kgもあるので、読書やパソコン仕事など、同じ姿勢でいるだけでも首や肩に負担がかかっていますし、運動不足、ストレス、体の使い方のくせ、ムチ打ちの後遺症、冷え症なども原因となります。

肩こりがひどくなると、めまい、不眠、耳鳴り、頭痛、体調不良などの症状が出ますが、検査をしても特に問題が見つからないため、自律神経失調症と診断されることがあります。これらの症状の患者さんに対し、東京脳神経センター松井孝嘉理事長が平成15年日本自立神経学会で首肩のこり異常を解消すると、9割以上(92.5%)という高割合で症状が治まることを発表しました。

治療はマッサージ、ストレッチ、理学療法などを組み合わせておこないます。

肩こりの主な原因

ストレス、睡眠不足、不良姿勢、負担のかかる姿勢、骨や椎間板の老化、けが、高血圧・心臓病、胃腸障害、目の調節障害、更年期障害

上半身 五十肩(肩関節周囲炎)

五十肩とは、名前の通り中年以降に肩部に疼痛が生じ腕の可動域が痛みにより制限される事をいいます。正式名は『肩関節周囲炎』といいます。

「腕が上がらない」「肩がうづく」「後ろに手が回らない」といった症状を訴え来院される患者様が多くいらっしゃいます。

原因としては、肩関節をとりまく筋肉、腱などの加齢変化(老化)により炎症・癒着が生じ、運動機能が障害をおこし、その結果関節の拘縮(固まる)が生じると言われています。

骨の障害ではないのでレントゲン検査をしても異常は見られませんし、自然治癒することも多いのですが、中には用心しすぎて動かさないでいると関節が固まってしまい「腕が上がらない」「後ろに腕が回せない」といった後遺症を残す事があります。

治療方法

治療方法としては、肩関節を温め筋肉・腱をゆるめた上で、少し痛くても動かし、可動域を広げる事です。自分で動かすのは痛くつらいのでどうしても敬遠しがちですが、悪化させない為には早めの治療をおすすめ致します。

- 肩関節を温める(筋肉・腱をゆるめる)

- 肩の可動域を広げ(腕を回す)ます。少し痛いですが動かします

リハビリに関しては少しの痛みを伴いますが、確実に症状は改善されます。まずはご相談をお待ちしております。

下半身の症状

来院される患者さんに多い症例の一つが腰痛や下肢(足)の痛み・しびれです。腰の痛み・しびれの原因としてはこのようなことが考えられます。

- 腰の骨の異常(椎間板ヘルニア・すべり症など)

- 長時間の不良姿勢からくる筋肉疲労(腰痛、ぎっくり腰など)

- 膝の異常

- 偏平足

考えられる診断結果

- 外傷によるもの

- 骨折、脱臼、捻挫(股関節、膝関節、足関節)、打撲、挫傷、その他

- 外傷以外のもの

- 筋・筋膜性腰痛、腰椎椎間板ヘルニア、ぎっくり腰、尾骨痛、腰椎分離症、すべり症、絞扼性神経障害、不良姿勢性腰痛、腰部脊柱管狭窄症、坐骨神経痛、その他

下半身

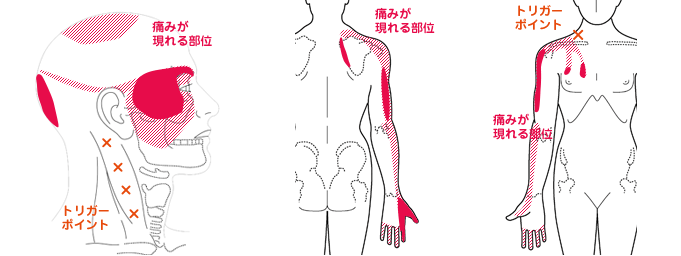

下半身 坐骨神経痛と偽坐骨神経痛

坐骨神経痛とは、腰から足にかけて伸びている「坐骨神経」がさまざまな原因によって圧迫・刺激されることであらわれる、痛みやしびれなどの症状のことを指します。

多くの場合、腰痛に引き続いて発症し、次にお尻や太ももの後ろ、すね、足先などに痛みやしびれがあらわれるだけでなく、麻痺や痛みによる歩行障害を伴うこともあります。主に椎間板ヘルニアが主原因とされていますが、大部分は腰部を治療することで改善が見られます。

ところが、当院に来院される患者さんの中に、下肢に痛み・しびれがあるため椎間板ヘルニアと診断されたけれど、腰を治療しても改善が見られないため、相談で来院される方が多くいらっしゃいます。患者さんを触診(腰臀部)すると、筋肉が硬くこっている部分「トリガーポイント」が見つかります。トリガーポイントを圧迫すると下肢に痛み・しびれ・違和感などが響き、坐骨神経痛と同じような症状が再現されます。

このような方々には椎間板ヘルニアの特徴である下肢筋力低下や知覚異常などはみられませんが、ヘルニアが原因の坐骨神経痛と症状が似ているため、偽坐骨神経痛と言われています。このような筋肉の故障は、レントゲン、MRI検査などでは見つからないので、原因不明か別の病名となり、痛みを抱えたままあきらめて生活している方が多く見受けられます。

様々な治療をしても治らず、困り果てて来院される患者さんにトリガーポイントの考えに基づいた治療をすることで、症状の改善に向かうケースが多く見られます。太ももからスネにかけての痛みで悩まれている方は、当院にご相談ください。※1:椎間板ヘルニアとは、背骨の腰部の椎骨と椎骨の間でクッションの役割を果たしている軟骨(椎間板)組織の一部が飛びだし、椎間板の一部が周辺の神経を圧迫し、腰や足に激しい痛みやしびれなどの症状を起こすことをいいます。

下半身 腰痛

日本人の病気で最多といわれている腰痛は、人類進化の段階で四つ足から二足歩行になり上半身を腰で支えている為に生じると言われています。

二十代をピークに体の老化が始まり、腰の骨格系では椎間板の水分が減って弾力性がなくなります。するとその周辺の筋肉靭帯が、弾力性がなくなった椎間板をかばって緊張して硬くなり、痛みが生じるようになります。これが筋筋膜性腰痛で、全腰痛の85%を占めています。

主な原因としては、運動不足による筋力低下・加齢による体力(筋力)低下や、長時間同じ姿勢での筋力の疲労で発生します。筋肉系の痛みは、レントゲンやMRIで検査しても骨格系ではないので異常が見られず、原因不明と言われることがあります。さらに椎間板の老化が進むと、骨格系が変化し、椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・すべり症等の重度な障害に移行することがあります。

腰痛の予防策としては、まず日常生活の中で腰に負担がかかっている癖や姿勢を自分自身で見直し、点検してみること。腰痛が回復したらスポーツや筋トレetcで腰まわりの筋肉に筋力を付け、疲れない体を作る事です。筋力を付ける事が腰痛の根本的治療になります。

また、骨格系に変形がある方もスポーツ・筋トレを行う事で自身の体の中に筋肉のコルセットが出来るので、症状は改善されます。

筋筋膜性腰痛またはそれ以外での腰痛でお悩みの方、まずはご相談下さい。

腰痛になりやすい人

- 腹筋や背筋の筋力が低下している人。

- 下肢や背筋の筋肉が硬い人(柔軟性が低下している)

- 腰曲り傾向にある人。

- 腰椎の前彎(腰のそり)が強くなっている人。

予防

- 腹筋・背筋・大臀筋の強化(スポーツ・筋トレ)。

- 寝具・ベットは固めのもの。

- 腰および下肢を冷やさない。

- 姿勢を正しく

- 適度な運動(歩行など)を行なう。

下半身 ぎっくり腰

ぎっくり腰は『急性腰痛』『椎間関節捻挫』とも呼ばれ、腰が急に「グキッ!」となって、激痛が走り動けなくなる症状です。なぜ色々な症状名で呼ばれるかというと、「ぎっくり腰」というのは病名や怪我の名前ではなく『症状名』だからです。関節捻挫・筋肉の損傷・筋膜性炎症・腰部椎間板の断裂・腰部椎間板ヘルニア・腰部椎間板症などなど様々な理由から「ぎっくり腰」にはなりえます。

主な原因

- 重い物を持った

- 急に体を捻った

- 過体重

- 筋肉の疲労

- 姿勢不良

予防

重たいものを持つ時の体の体制や力の入れ方に意識したり、腰に負担のかかる体勢を極力とらないように癖をつけるなどする事で、弱った椎間板を保護することが予防となります。

診断は、問診・視診・触診という手順でおこないます。当院の治療方法は主に以下となります。

- 手技療法(手で触診し、手で治療すること)

- 理学療法(患部に低周波や立体干渉波、レーザーなどで治療すること)

- 鍼治療

患者さんの症状にもよりますが、中心となる施術は手技療法です。患者さんとの問診や触診の中で症状の原因を究明していきます。MRI、レントゲン、CTなどの画像に映らない原因が潜んでいる例が今までいくつもありました。その一般的なものが、筋肉疲労からくる筋肉や筋の故障、関節周囲の炎症などです。それらの症状を見極め、上記の治療方法で施術していきます。